Срочный выкуп домов, квартир, комнат, участков и пр. недвижимости

Наличные в день сделки

+7 (911) 611-82-82

Хроника Старой Руссы под именем Русь

Страна Русов - Древнейший город России .

Город Старая Русса имеет право гордиться славной многовековой историей. Являясь одним из старейших в России, он многократно упоминается под названием Руса в древнерусской письменности: летописях, деловых актах, берестяных грамотах. Самое раннее упоминание Старой Руссы в Новгородской летописи относится к 1167 г., в нем сообщалось, что Святослав привел «к Русе» войско из суздальцев, смольнян и полочан, а новгородцы во главе с Якуном выступили против них.

Для сравнения: столица нашей Родины Москва впервые отмечается в летописи всего лишь на 20 лет раньше Руссы - в 1147 г. Но, кстати говоря, и эта дата - 1167 г., оказывается, еще далеко не самая ранняя. В новгородской берестяной грамоте № 526 говорится о неких Бояне и Житобуде, живущих «в Русе», которые задолжали в государственную казну определенные суммы денег. Грамота № 526 относится, как выяснили ученые, к середине XI века. Следовательно, вот еще одно доказательство того, что Старая Русса в эту эпоху уже существовала, причем была, судя по всему, уже значительным населенным пунктом - с развитой экономикой, бытом, промыслами и городской структурой.

Город исстари считался крупным центром соляного производства. Недаром Старую Руссу порой неофициально именовали «городом соли», а само соляное производство в старину называли «русским промыслом». Это нашло отражение в гербе Старой Руссы, пожалованном ей в 1781 г. Герб представляет собой щит, разделенный пополам.

В верхней его половине находятся атрибуты новгородского губернского герба, в нижнем поле (оно зеленого цвета) - собственно старорусская символика: струя воды, текущая из трубы на црен - большую железную сковороду для вываривания кристаллической соли. Соль выпаривали из минеральной воды, которую брали сначала из выходящих на поверхность источников, а позднее, когда производство значительно расширилось, воду стали черпать из глубоких скважин, специально пробуренных.

Остатки соляных варниц находят здесь в самых ранних культурных слоях. Город был заложен как раз на соленых источниках, и первопричина его возникновения, видимо, и кроется в необходимости добывания соли, в которой испытывала большую нужду древняя Русь. Повезло Старой Руссе также с географическим местоположением - «город соли» был построен на важном торговом пути, называемом в летописи Путем «из варяг в греки».

Этот знаменитый водный путь проходил по Неве, Ладоге, Волхову, Ильменю, Ловати, Днепру, соединяя страны Балтии со странами Черного и Средиземного морей. Купцы везли «русскую» соль в Киев и в Новгород, продавали на Руси и за границей, отчего город получал немалые доходы. Неудивительно, что Старая Русса очень быстро превратилась в один из крупнейших городов Новгородской земли (наряду с Новгородом и Ладогой). Для новгородцев город имел еще важное военно-стратегическое значение, исполняя роль пригорода Новгорода в системе оборонительных линий.

Тысячелетняя история Руссы богата событиями: Русса неоднократно подвергалась нападениям Литвы, вовлекалась в междоусобные войны удельных князей, отдавалась им «на кормление», переживала мор и засуху, пожары и разграбления. Вместе со всеми новгородскими землями Старая Русса в конце XV в. вошла в состав владений Московского государства.

Город на протяжении последних столетий стал знаменит также своими минеральными водами и лечебной грязью. В настоящее время Старая Русса - город-курорт (курортом он стал уже в 1828 г.), известный, в частности, и тем, что здесь провел последние восемь лет своей жизни великий писатель Ф.М. Достоевский.

Прежде, чем напомнить некоторые этапы истории застройки города Старая Русса и воспроизвести схемы его застройки (что позволит вам затем более наглядно воспринимать информацию о местоположении старорусских улиц и происхождении их наименований), приведем краткую географическую справку о городе и районе.

В наше время, в начале XXI века, Старая Русса - город областного подчинения, районный центр в Новгородской области, расположенный в 99 км к югу от Новгорода (это третий по величине город в Новгородской области) на Приильменской низменности, по берегам р. Полисть (бассейн озера Ильмень), при слиянии с ней рек Порусья и Перерытица.

Географическая широта: 57°59', географическая долгота: 31°20'. В городе есть железнодорожная станция на линии Бологое-Дно: железнодорожные магистрали связывают Старую Руссу с Москвой и Санкт-Петербургом, Псковом. Ежедневные поезда от Москвы и Санкт-Петербурга - наиболее комфортный способ добраться до города. Речная пристань в настоящее время для пассажирских перевозок не используется. Через город проходят многочисленные шоссейные дороги и речные пути, он является также одним из промышленных и культурных центров Нечерноземья.

Население города Старая Русса составляет 35,5 тысячи человек, района - 16,1 тысячи. На территории района находятся 287 населенных пунктов, объединенных в 22 административно-территориальные единицы - сельсоветы. Протяженность дорог с асфальтовым покрытием в городе составляет более 65 километров, в районе - около 260. Имеются 23 междугородных автобусных маршрута, аэродром 123-го авиаремонтного завода, взлетно-посадочная полоса которого соответствует международным требованиям.

Земельные ресурсы района составляют 308,8 тысячи гектаров, из них сельхозугодья - 27,5 процента, лес - 56,3 процента.

По последним данным, в городской черте Старой Руссы насчитывается около 180 улиц, переулков, площадей и набережных.

Южное Приильменье!.. Когда и какими народами были заселены эти земли? Чем занимались в далеком прошлом жители маленьких деревень и больших поселений, расположенных на берегах озер и рек, около болот? Как первоначально были названы эти поселения? Далеко не на все вопросы могут ответить Шелонские пятины (1495 г.) или страницы летописи. Немало загадок частично могут раскрыть археологические исследования, а некоторые разгадки таятся в самих названиях населенных пунктов, в названиях рек и озер, в названиях улиц...

С веками изменения в исторической географии русских городов происходят неизбежно: города растут, потому что развивается их экономика, идет прирост населения, появляются новые дома, улицы, переулки и целые кварталы. В более удобных местах появляются новые населенные пункты, которые в древности называли «починки», а некоторые приходили в упадок, и их называли «пустошь».

Деревни, ремесленные и рабочие слободки становились городскими улицами, названия которых были связаны или с географическим положением или направлением дороги (Устрека - «устье реки», Заболотье - «за болотом», Заднее Поле, Крестецкая улица, Волотовский переулок), или с именами собственными (Дитяткина, Сомровая, Булина улицы), или с развитыми промыслами (Соляная улица, Черепичный, Кирпичный переулки), а также в немалом числе - с названиями храмов, расположенных на данной улице или к которым та или иная улица (дорога) вела (Успенская, Ильинская, Мининская, Георгиевская и т. д.)

История древнего города Руса, с конца XVI века ставшего носить имя Старая Русса, его историческая география и планировка интересовали многих ученых, исследователей. Археологические исследования, проводящиеся в нашем городе ныне под руководством Елены Владимировны Тороповой (НовГУ имени Ярослава Мудрого), как и работы ее предшественников по археологическому «цеху», убедительно доказывают, что Старая Русса, упоминаемая в Новгородских летописях впервые в 1167 году, существовала значительно раньше этой даты. Открытые археологами пласты культурного слоя двадцатых годов XI века дали огромное количество находок, подтверждающих, что в тот период город уже имел богатую материальную и духовную культуру, осуществлял торговые связи с северными и южными государствами и уже принял православие.

Яркой иллюстрацией этому стали археологические находки, сделанные в конце XX - начале XXI века на Борисоглебском и Георгиевском раскопах. Древнейший культурный слой, содержащий остатки деревянных срубов и печей-каменок, показывает, что данная застройка появилась здесь в конце Х века. Таким образом, установленный и доказанный археологией возраст Старой Руссы - более тысячи лет!

Не исключено, что смутное воспоминание о связи нашего города с начальными страницами истории русского народа отражено в некоторых древних исторических повествованиях, принадлежащих перу иноземных авторов. Речь идет о сообщениях средневековых арабских историков и географов, которые неоднократно упоминают народ русы, начиная с VII в. В связи со средневековой Русой наибольшее внимание привлекает одно из них, принадлежащее арабскому писателю конца IX - начала X в. Ибн-Дасте.

Этот автор описывает русов как политически организованную народность, численностью 100000 человек, во главе с царем, именовавшимся Хакан-Рус (хакан, или каган, - это титул правителя, употребляемый восточными авторами). Ибн-Даста дает географическое описание страны русов: русы живут на острове, окруженном озером; обойти по окружности остров можно за три дня пути. Остров покрыт лесами и болотами, земля настолько сырая, что стоит наступить на нее ногой и она трясется по причине обилия в ней влаги.

Некоторые историки и языковеды убеждены, что приведенное Ибн-Дастой краткое описание страны русов вполне подтверждается настоящим местоположением города Старая Русса в Новгородской области.

По их мнению, в этом отрывке содержится скрытое указание на древнюю Русу как главный город, столицу первоначальной Руси, причем название Руса вытекает из этнонима русы и истолковывается как «город, основанный русами; «русский» город». А поскольку арабские источники упоминают о русах еще с VII в., то и основанный ими город Руса возник очень-очень рано, может быть, даже раньше VII в.

Недаром историк М.И. Полянский, посвятивший в конце XIX в. большую работу историко-статистическому обследованию Старой Руссы и Старорусского уезда, полагал, пользуясь сообщениями арабских авторов, что основание города относится к временам доисторическим и что город этот, несомненно, древнейший в России.

Какие же аргументы находят исследователи, чтобы доказать связь приведенного сообщения Ибн-Дасте с местоположением Старой Руссы (ведь арабский историк этот город как таковой даже не упоминает)?

Прежде всего, характер местности. Страна русов, как следует из сообщения, находится среди глухих лесов и болот, кругом низменность, много влаги, и это вполне соответствует ландшафту Старорусского края. Но главная, ключевая фраза здесь - «русы живут на острове». Она трактуется по-разному.

Историк М.И. Полянский в качестве аргумента приводит большое количество урочищ и поселений с названием Остров в Старорусском уезде, следовательно, надо понимать, что страна русов - это «страна островов», острова для нее типичны. Но такое понимание не отвечает смыслу приведенной выше цитаты: в ней говорится не о множестве островов, а о каком-то одном конкретном острове.

Более того, название Остров часто встречается не только в окрестностях Старой Руссы, но и по всему Русскому Северу. Слово остров в народных говорах имеет много значений, среди которых «участок леса в степи», «сухое место на болоте», «возвышенность на равнине». «поляна в лесу», «лесная роща» (недаром мы употребляем выражение «островок леса») и т. д. Поэтому урочища и поселения, носящие название Остров, обычно расположены на лесных холмах, возвышениях среди болот. В сообщении же арабского автора говорится о некоем большом острове, омываемом водой.

Выдающийся русский академик А.А. Шахматов тоже с доверием отнесся к сведениям восточного автора, но подходил к разгадке «острова русов» более основательно, пользуясь большим количеством источников.

Он соотнес сообщения Ибн-Дасты, а также ученых арабов Аль-Бекри, Гардизи, с фактами других средневековых источников, среди которых были западноевропейская «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского, скандинавские саги и Новгородская летопись. В «Хронике Ливонии» говорится о некоем городе Острогард в стране Руция, и его название легко истолковать как «Островград», т.е. «Островной город, город на острове». В скандинавских сагах в свою очередь часто упоминается в древней Руси город Холмгард.

Название этого города первой частью походит на русское слово холм, следовательно, Холмгард может означать «Холмград; город на холме». Слово холм близко по значению слову остров, оба они указывают на нечто круглое, выделяющееся из окружающего ландшафта, поэтому в некоторых русских говорах данные слова даже являются синонимами. Следуя такой логике, можно думать, что Холмгард и Острогард - один и тот же островной город, просто в разных источниках он назван по-разному. Наконец, из Новгородской первой летописи

А.А. Шахматову был известен топоним Остров, связанный с частью территории города Русы у реки Полисти; на нем игумен Мартирий срубил в 1192 г. церковь и монастырь во имя Спаса

Преображения. А.А. Шахматов сопоставил этот летописный факт с сообщениями иностранных источников и сделал вывод: Холмгардом или Острогардоминостранцы называли именно Русу, поскольку первоначально она была заложена на острове и справедливо считалась островным городом, окруженным со всех сторон водой. Впоследствии название островного города Русы, столицы русов, было перенесено на всю страну (Русия или Руция) и вызывало у иностранцев, в том числе у арабских историков, ложное представление о том, что вся страна русов помещалась на одном большом острове. Страна эта находилась в Южном Приильменье. В пользу такого местоположения древнейшей Руси, по мысли А.А. Шахматова, свидетельствуют два обстоятельства.

Первое - топонимия: именно в Южном Приильменье больше, чем где-либо, обнаружено географических названий с корнем рус-: река Порусья, озеро Русское, местностьОколорусье и т.д., которые могли быть оставлены древними русами. Второе - сообщение арабского писателя Аль-Бекри, в котором говорится о том, что Волга течет в страну хазар из страны русов. Это еще одно указание на то, где искать первоначальную Русь: искать ее следует в Южном Приильменье, поскольку Волга начинает свое течение поблизости от этих мест.

Итак, академик А.А. Шахматов признает город Русу первоначальной столицей, политическим центром древнейшей страны Русь и «русского» народа (слово «русский» берем в кавычки, поскольку в древности оно понималось совсем по-другому, нежели сейчас). Позднее столица древней Руси, по мысли А.А. Шахматова, переместилась из Русы в новый построенный на истоке Волхова город, который так и назвали - Новгород («Новый город»), а город Руса в противовес Новгороду (т.е. «Новому городу») стали именовать Старой Русой (или Старой Руссой). К Новгороду от Русы по наследству перешло также ее скандинавское наименование - Холмгард; теперь «Островным городом» в скандинавских сагах называли уже Новгород. Руса же утратила свое первоначальное значение и стала вторым по величине городом в Новгородской земле.

Изложенную выше информацию, поддержал известный краевед, знаток истории Старой Руссы, профессор НовГУ имени Ярослава Мудрого И.Н. Вязинин. Он подкрепил ее новыми фактами, в частности, предпринял попытку более определенно, нежели А.А. Шахматов, обосновать местоположение древней Русы на острове. В отличие от авторов XIX - начала XX в., пользовавшихся лишь печатными трудами и скудными архивами, И.Н. Вязинин знаком с подробной картой Южного Приильменья и детальным планом древней Русы и располагает данными археологических раскопок.

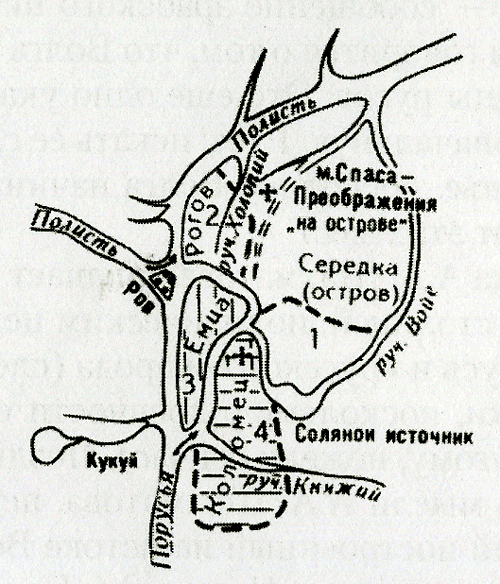

Древние части-«концы» Старой Руссы.

(Схема из книги И.Н. Вязинина «Старая Русса в истории России», Новгород, 1994, с. 22).

К настоящему времени не сохранились Емецкое болото, ручьи Холопий, Глубокий и другие, почти исчезли ручьи Княжий и Малашка (древняя Порусья) и окончательно засыпаны старые руслища, заметные еще в XIX в. Тем не менее, даже сейчас в городе сохранился большой «остров», омываемый Порусьей, Полистью и соленым ручьем Войе.

Как раз на этом месте, согласно Новгородской летописи, построили храм Спаса Преображения и здесь же основали первоначальный городок солеваров. Поселение Остров позже, с развитием торговых связей с Волгой, стали называть на волжский манер - Осередок, и это название укоренилось и со временем превратилось в названиеСередка. И.Н. Вязинин предполагает, что арабские писатели, ученые, географы, прибывавшие в город Русу по Волге, знали название центра города - Остров. По нему они называли и все Южное Приильменье «Островом». Эта местность, окруженная со всех сторон озерами и болотами, уже сама по себе напоминает большой остров, что и нашло отражение в сообщении Ибн-Дасты.

Выше отмечалось, что археология определила возраст Старой Руссы - городу более тысячи лет. Археологи находят в пределах города и в его окрестностях остатки материальной культуры гораздо более древних времен, связаны эти остатки не только с возникновением города, а с историей заселения Приильменья вообще, и порой нелегко определить, какому народу они принадлежат.

О связи нашего города и всего Приильменья с событиями первых веков русской истории подробно рассказывается в одном старинном народном предании. Оно передавалось устно из поколения в поколение, а затем было записано и дошло до нас в довольно позднем литературном памятнике XVIII в. - «Хронографе» 1679 г.. Ученые, в том числе современный исследователь В.Н. Демин, считают возможным видеть в указанном предании события, происходившие в глубокой древности.

О чем же говорит это «преданье старины глубокой»? Два брата, которых звали Словен и Рус, вышли со своими родами из страны Скифия, долго бродили по свету в поисках нового местожительства, пока не дошли до некоего большого озера, называемого Мойско. Словен переименовал это озеро в Илмер (= Ильмень) в честь своей сестры Илмеры. Братья решили поселиться в окрестностях озера, потому что волхвование (гадание) повелело им быть насельниками этого места. Старший брат Словен со всем своим родом и челядью сел на реке, называвшейся тогда Мутная, а потом переименованной в Волхов в честь Волхова, старшего сына Словена. По имени же младшего сына был назван Волховец.

Словеном был основан город Словенск Великий, позже названный Новград (Великий Новгород). И с того времени скифские пришельцы стали именоваться словене, а реку, впадавшую в Илмер, назвали именем Шелони, жены Словена. Другой же брат Словена Рус поселился на некотором расстоянии от Словенска Великого , у соляного студенца и основал город между двумя реками, назвав его Руса - по своему имени, и город тот до сего дня именуется Руса Старая. Одну из тех рек назвал по имени своей жены Порусья, а другую реку - Полиста, в честь дочери. И поставили Словен и Рус еще много других городов. И по именам своих князей и их городов потомки родов Словена и Руса стали прозываться словене (= славяне) и русы (= русские).

В этом народном предании делается попытка проследить начальный период русской истории, причем подразумевается, что русская история началась как раз в Приильменье, а не в каком-либо другом месте. Многочисленные личные имена служат здесь нескольким целям: объяснить исторические факты, касающиеся появления славян в окрестностях озера Ильмень, объяснить происхождение этнонимов славяне и русь, истолковать названия крупных географических объектов в Приильменье.

Все, оказывается, очень просто: люди пришли сюда из далекой страны Скифии, стали называться в здешних краях славянами и русами по именам своих праотцов, названия же приильменским городам, рекам и озерам тоже были даны по личным именам первых пришельцев. Город Руса, согласно приведенной легенде, был назван в честь основателя «русского» рода - князя, по имени Рус, который первым срубил этот город. Точно так же Новгород, первоначально Словенск, обязан своим появлением старшему брату Словену, с которого начался «славянский» род. Реки и озера получили названия в честь женской половины - дочерей, сестер и жен Словена и Руса.

Перед нами историческая легенда, многое расставляющая на свои места. Древнее предание - такие сказания, мифы и легенды хорошо известны в мифологии, фольклоре и топонимике, они передаются в устной народной традиции и передаются из поколения в поколение.

Зерна истины в этом летописном рассказе действительно имеются. Например, сообщение о том, что роды Словена и Руса долго бродили по свету и вышли наконец к озеру Ильмень иносказательно соответствует выводам современной науки, согласно которым древние славяне мигрировали на значительные расстояния и примерно в VI-VII веке пришли к берегам Ильменя; здесь пришельцы оформились в единое племя, называвшееся словене ильменские. Указывается в предании, что братья Словен и Рус со своими родами пришли со стороны Скифии.

Вернемся теперь к исторической географии Старой Руссы и познакомимся с теми суждениями о планировке древнего города, которые были высказаны московским археологом В.Г. Мироновой.

Характерным признаком основания первых поселений на территории города, пишет В.Г. Миронова, является их непосредственная связь с системой водных артерий. Особый интерес в этом отношении представляет участок, расположенный на изгибе ручья Войе (у оз. Соленое), впадающего в р. Порусья. Образуется узкий мыс в форме языка. Одна же из древнейших улиц в этом месте названа Губкой. Именно такие места, подчеркивает В.Г. Миронова, являются характерными для древнерусских поселений с планировкой оборонительных сооружений, полностью повторяющих особенности рельефа местности... Дополнительные указания на то, что именно здесь находился древний городской центр, дает и расположение поблизости торговой площади - древнего торга, о чем говорит сооружение неподалеку каменной церкви Бориса и Глеба «на торгу» (1403 г.) новгородскими купцами-прасолами. Здесь же находилась и церковь Параскевы Пятницы, являющейся, как известно, покровительницей торговли. Близ обозначенного участка находится церковь Николы «в городке» и улица, к ней примыкающая, - «Никольская в городу». Традиционно административным остается этот центр и в XV веке. Здесь размещается двор наместника. Площадь этого «городка» составляет около 6 га, что вполне укладывается в размеры укрепленных центров «малых» древнерусских городов XII-XIII веков, где для поселений с укрепленной площадью свыше 2,5 га характерен практически весь набор «городских показателей». К концу XV века, заключает В.Г. Миронова, по данным писцовых книг, Руса была достаточно большим городом и делилась на городские концы. Писцовые книги конца XV века содержат полные описания двух концов - Рогова и Песьего, частичное - Минина и Середки. Более поздние источники называют еще Емецкий и Спасский (последний под вопросом) концы...

Вот перед нами уже достаточно подробная схема города начала XVII века. На ней вполне узнаваемы некоторые городские объекты, в первую очередь, - храмы, сохранившиеся до наших дней, но среди старорусских улиц мы можем узнать лишь некоторые - планировка города еще была очень и очень далека от современной... Вполне справедливо писали старорусские краеведы К.И. Дементьев и М.А. Дементьева в своем краеведческом труде «Печатное слово о Старой Руссе» (Новгород, 1990, с. 39-40), делая краткий обзор первого историко-статистического плана города, составленного в 1625 г. воеводой Александром Чоглоковым и подъячим Добрыней Семеновым: «Сам город располагался на правых берегах рек Порусьи и Полисти, а на западных берегах находились только редкие постройки. Всего улиц насчитывалось 36 с очень своеобразными названиями - Середка, Губка, Нетеча, Осанова и т.д. До наших дней сохранились без изменения три улицы, которые теперь называются Красных Командиров (б. Дмитриевская), Минеральная (б. Ильинская) и Великая (оставшаяся с прежним названием). Причем большинство улиц располагалось перпендикулярно к берегам рек. Такая их планировка по правилу «из поля в берег» считалась удобной для тех времен».

Старая Русса в начале XVII века

(Схема из книги И.Н. Вязинина «Старая Русса в истории России», Новгород, 1994, с. 68).

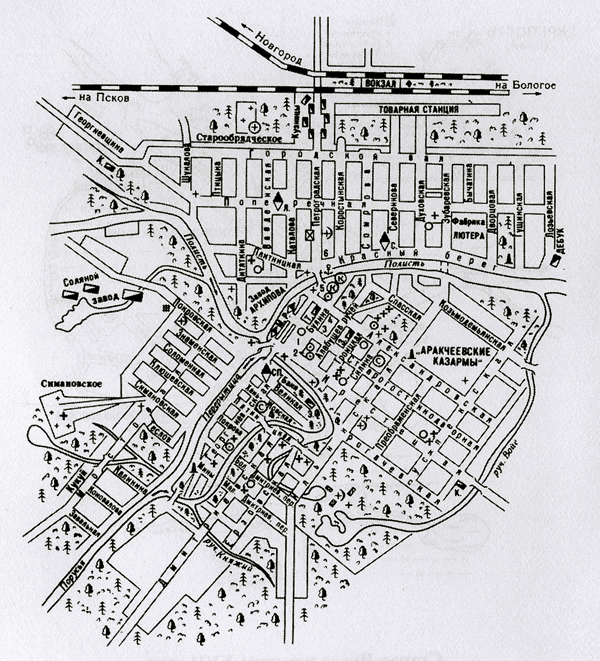

А вот что представляла собой планировка и застройка города незадолго до революционных событий 1917 года...

Старая Русса перед 1917 годом

(Схема из книги И.Н. Вязинина «Старая Русса в истории России», Новгород, 1994, с. 168)

Эта схема достаточно легко ложится на современную планировку Старой Руссы. Она, вероятно, наиболее интересна для читателей нашего небольшого словаря (глава 5), поскольку наглядно показывает, как фактически все наименования улиц и переулков позже, при большевиках, подверглись уничтожению, замене...

На перепланировку и застройку Старой Руссы, помимо чисто экономических факторов, нередко влияли и чрезвычайные события, прежде всего, войны и эпидемии, голод и обширные пожары, поскольку во все века (за исключением последнего столетия) Русса росла и строилась как город деревянный...

Сложной была для Новгородского края вторая половина XVI и первая половина XVII веков. Люди страдали от мирового поветрия (эпидемий), от опричников Ивана Грозного. В 1581 году сожгли Старую Руссу и опустошили села Южного Приильменья войска Стефана Батория. В начале XVII века - голод, мор, польско-литовские и шведские войны привели к полному разорению Шелонской пятины.

Но в начале XVIII века пятинная система была заменена разделением на губернии. В 1727 году из состава Санкт-Петербургской губернии была выделена Новгородская губерния, разделенная на 11 провинций.

1763 год принес Старой Руссе новую беду - пожар. Выгорела полностью центральная часть города. «Город Старая Русса 22 апреля 1763 года сгорел дотла. По заключению губернатора Сиверса, пожаром этим нанесен неисправимый удар частному солеварению» (В.П. Каниовский. Старая Русса и ея курорт. Санкт-Петербург, 1910 г., с. 25-26). «По журналу Сената от 15 мая 1763 года определено строить дома в городе только каменные. Постройка же деревянных домов допускается лишь в предместьях города и чтобы дом от дома отделять садами, огоро-дами и переулками. Для площади должны быть оставлены пустые места» (М.И. Полянский. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старая Русса и Старорусского уезда. Новгород, 1885, с. 41).

В 1764 г. началась постройка каменных зданий в корпусе постоялых дворов и на городской площади, перенесенной на правый берег реки Полисти к месту слияния с рекой Порусьей. Приступили и к строительству гостиного двора. 21 апреля 1785 года городу Старой Руссе императрица Екатерина II дарует общественное городское самоуправление. На плане 1785 года четко определены границы города.

Город (центральная часть) расположен по правому берегу рек Порусьи и Полисти, сюда же входит и остров, ограниченный правобережьем реки Перерытицы и левобережьем р. Порусьи.

Соборная сторона расположена по левому берегу реки Перерытицы и Порусьи. Главный объект этой части города - Воскресенский собор (XVII век).

Введенская сторона расположена по левому берегу реки Полисти, главный ее храм - церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (XVIII век), ныне не сохранилась.

В уже упоминавшейся книге старорусских краеведов К.И. Дементьева и М.А. Дементьевой «Печатное слово о Старой Руссе» (Новгород, 1990, с. 43) дана точная характеристика новой, послепожарной планировке Старой Руссы, дошедшей и до нашего с вами времени - до начала XXI века: «В 1763 г. Старая Русса сгорела дотла. Громадный пожар уничтожил средневековый облик города. Новая застройка стала производиться по плану, утвержденному Екатериной II, являвшемуся типовым проектом, обязательным для всех городов Российской империи. Эта планировка сохранилась до наших дней. Ею предусматривается строгое соблюдение параллельности улиц и их взаимная перпендикулярность. Среди улиц имеется осевая магистраль, проходящая через середину города с главной площадью в центре. По всей видимости, Екатерина II заимствовала опыт планировки Санкт-Петербурга. В середине XIX в. город уже имел почти современную планировку, о которой журналист того времени П.И. Якушкин сказал, что «...город как город, все наши города на славный Питер сбиваются: улицы прямые, широкие и хорошо выстроенные с магазинами.., набережные красиво отделаны».

А вот что писал о строительстве зданий в городе и о его обустройстве М.И. Полянский. «25 декабря 1825 года утверждено положение о постройке домов обывателям города Старой Руссы в кредит. Рассрочка платежа, по желанию, до 12 лет из 5%. За время с 1825 по 1857 год строительным комитетом выделено обывателям 996 каменных и деревянных зданий. Еще в 1826 году были назначены постройки домов на 291-м пустопорожнем месте, в разных кварталах города.

В 1832-1834 гг. военным начальством устроен липовый бульвар на Красном берегу. Самый берег был укреплен плитою и залит известью.

До военного управления улицы были не мощеные, мостовая была только на площади у гостиного двора. За время военного управления в городе было вымощено улиц и площадей до 120 000 кв. сажень и, кроме того, шоссированы улицы: Крестецкая, Ильинская, Александровская, Петербургская и по Красному берегу до Путевого дворца. Тогда же был перестроен Воскресенский собор и соборная колокольня и вновь построены деревянные здания богоугодных заведений: больницы, богадельни и воспитательного дома.

Освещения улиц до военного управления не было. В 1825 году было установлено 69 фонарей, в 1842 году число фонарей увеличено до 243.

Такие грандиозные сооружения как фурштадт (1827 г.), заведение минеральных вод, шоссе от Старой Руссы до Новгорода (1837 г.) надолго будут памятниками военного управления городом. В Экзерцизгаузе построена полковая церковь во имя св. Петра и Павла в 1834 г. На постройку домов для беднейших жителей города ежегодно отпускалось безвозвратно по 3000 рублей. В одном 1832 году построено в кредит по Алабушевскому каналу 3 каменных, 2 полукаменных и 5 деревянных домов, и в прочих частях города - 10 каменных, 6 полукаменных и 29 деревянных домов. Кроме того, на Петербургской улице в том же году было выстроено 12 каменных кузниц.

На правых берегах рек Перерытицы и Полисти были устроены деревянные набережные, снесенные впоследствии во время наводнений. Заботами военного начальства было положено начало устройству в городе водопровода». (М.И. Полянский. Иллюстрированный историко-статистический очерк города Старая Русса и Старорусского уезда. Новгород, 1885, с. 96-101).

О преобразованиях, происшедших в облике города в XIX веке, немало пишет в своей интереснейшей книге священник и краевед В.А. Пылаев: «Много сделано было построек в это время и для самого военного ведомства. Недалеко от берега реки, по Александровской улице, стали строить громадные казармы для войск с высокою круглою сторожевою башнею. А по Успенской улице вытянулось громадное здание манежа, заняв почти целый городской квартал. Всюду кипела работа. Целые дубовые леса подвозились к городу военными рабочими, а на кирпичных заводах спешно заготовляли крепкий хорошо обожженный кирпич. Здания, построенные в те годы, отличаются выдающеюся прочностью. Кирпич до того закален, что его трудно расколотить. Все стены, кроме того, скреплены еще железными связями. Закипела в эти же годы работа и на опустевших юго-восточных пустырях города. Еще в 1815 году доктор Гааз исследовал бившие там из-под земли соленые источники. В 1828 году сюда же для исследований явился другой ученый - доктор Раух. Старорусская вода была признана оба раза целебною от многих болезней. Задумал тогда Раух устроить лечебницу, тем более что старорусскую воду стали уже выписывать в Петербург для лечебных целей. (Пылаев В.А. Старая Русса. Исторический очерк города. Сергиев Посад, 1916, с. 45, 47).

В конце XIX - начале ХХ века в Старой Руссе часто случались пожары. Сгорело много домов по Крестецкой и Ильинской улицам, на Красном берегу, погорела чуть не вся Троицкая улица, много домов на Гостинодворной и Булиной.

«Скоро отстраивалась Русса каждый раз после пожаров. Еще лучшие хоромы вырастали на месте погоревших домов, и город, несмотря на несчастья, украшался.

Русса умерла, как город солеваров, и воскресла, как курорт, лечебница всевозможных болезней. Опять выручили ее соляные источники. Украсилась юго-восточная часть города роскошными зданиями для ванн и другими постройками, раскиданными среди большого тенистого парка. Украсился за последние годы и самый город. Многое в нем изменилось. Почти по всем улицам устроена каменная мостовая, на углах их появились газовые - керосино-калильные фонари. Посредине площади поднялась водопроводная башня, а из нее по домам горожан проведена вода. Появился телефон, связав нитью проводов многие дома... Несколько раньше (1878 г.) было открыто железнодорожное сообщение между Старою Руссою и Новгородом» (Пылаев В.А. Старая Русса. Исторический очерк города. Сергиев Посад, 1916, с. 63).

Уже первые годы ХХ века принесли новые страдания жителям древнего города, которые продолжались до конца века. Русско-японская война, революции 1905, 1917 гг., гражданская война, финская война, Великая Отечественная война...

И опять мы видим, как страницы истории накладывают свой отпечаток на облик города и его географию. Именно жесточайшие сражения Великой Отечественной войны существенно изменили лицо города и даже частично его планировку - ведь из 2960 зданий довоенного периода после освобождения Старой Руссы от фашистов 18 февраля 1944 года войсками 2-го Прибалтийского фронта уцелело, по свидетельству очевидцев, только четыре дома! 1 апреля 1944 года в Старой Руссе было зарегистрировано лишь 165 жителей. Фактически города не было... От вокзала до курорта можно было видеть только груды кирпича и пепла, кое-где просматривались полуразрушенные коробки зданий. На площади возвышалась водонапорная башня без верхнего яруса, линий гостиного двора не существовало. Военный корреспондент Юрий Корольков писал: «Древнего города с тысячелетней историей больше не существовало. Война стерла его начисто, превратила в отвлеченный географический пункт». («Южнее озера Ильмень», Лениздат, 1985, с. 309).

И все же Русса-матушка сразу же начала возрождаться. Возвращались на родное пепелище рушане, создавали временное жилье, расчищали развалины, начинали восстанавливать город, высаживали деревья в курортном парке и городских скверах. «Поздней осенью 44-го в Старой Руссе было уже пять тысяч жителей. Открылась больница на 25 коек. Горисполком из бункеров переселился во временное помещение на Пушкинской. Были восстановлены двухэтажные здания почты и военкомата, построено свыше сотни домов деревянных и шлакоблочных индивидуальных. Заканчивалось восстановление детского сада и первого жилого корпуса площадью 400 квадратных метров. Частично отремонтировали канализацию, открыли магазины, столовую, баню, парикмахерскую. Перекинули временный мост через Полисть, соединив центральную и вокзальную части города» (Вязинин И.Н. Старая Русса в истории России. Новгород, 1994, с. 228).

Происходили изменения и в планировке города. Например, вместо утраченной в годы оккупации улицы Силиной, которая начиналась от набережной Малашки, пересекала улицы Карла Маркса, Энгельса, Володарского, доходя до стен Спасо-Преображенского монастыря, осталась только малая часть ее (ул. Декабристов) - от Малашки до ул. Карла Маркса. Между улицами Карла Маркса и Энгельса на месте довоенного жилого квартала в 1958 году рушане заложили парк, где в 1964 г. был установлен Монумент Славы.

Сократились размеры и бывшей Ханжовской улицы, которая начиналась от набережной реки Перерытицы, пересекала Георгиевскую улицу и заканчивалась около реки Малашки. Теперь здесь - улица Просвещения, размеры которой также невелики: от Георгиевской улицы до Малашки. Утраченная часть превратилась в дворовые территории домов, расположенных по Георгиевской улице и набережной Достоевского.

Размеры Ерзовской улицы (ныне Пушкинской), Покровской (ныне Возрождения), Поперечной (ныне Клары Цеткин), наоборот, значительно увеличились.

Бывшие территории деревень Бряшная Гора и Парфеево вошли в состав городской черты, где появились улицы Мелиоративная (ныне Яковлева), Маяковская, Рабочая Слободка, Златоустовская. Развернулась застройка завокзальной части города (за линией железной дороги).

Изменения в планировке происходят и в начале XXI века. Новые улицы появились по Взвадской трассе: Озерная, Солнечная. Застраивается так называемое Скрипковское поле (по названию деревни Скрипково), юго-западный район города. Появились улицы: Славянская, Приборостроителей, Светлая, Надежды. На Соборной стороне возникла новая улица с очень удачным, на наш взгляд, названием - Царицынский источник.